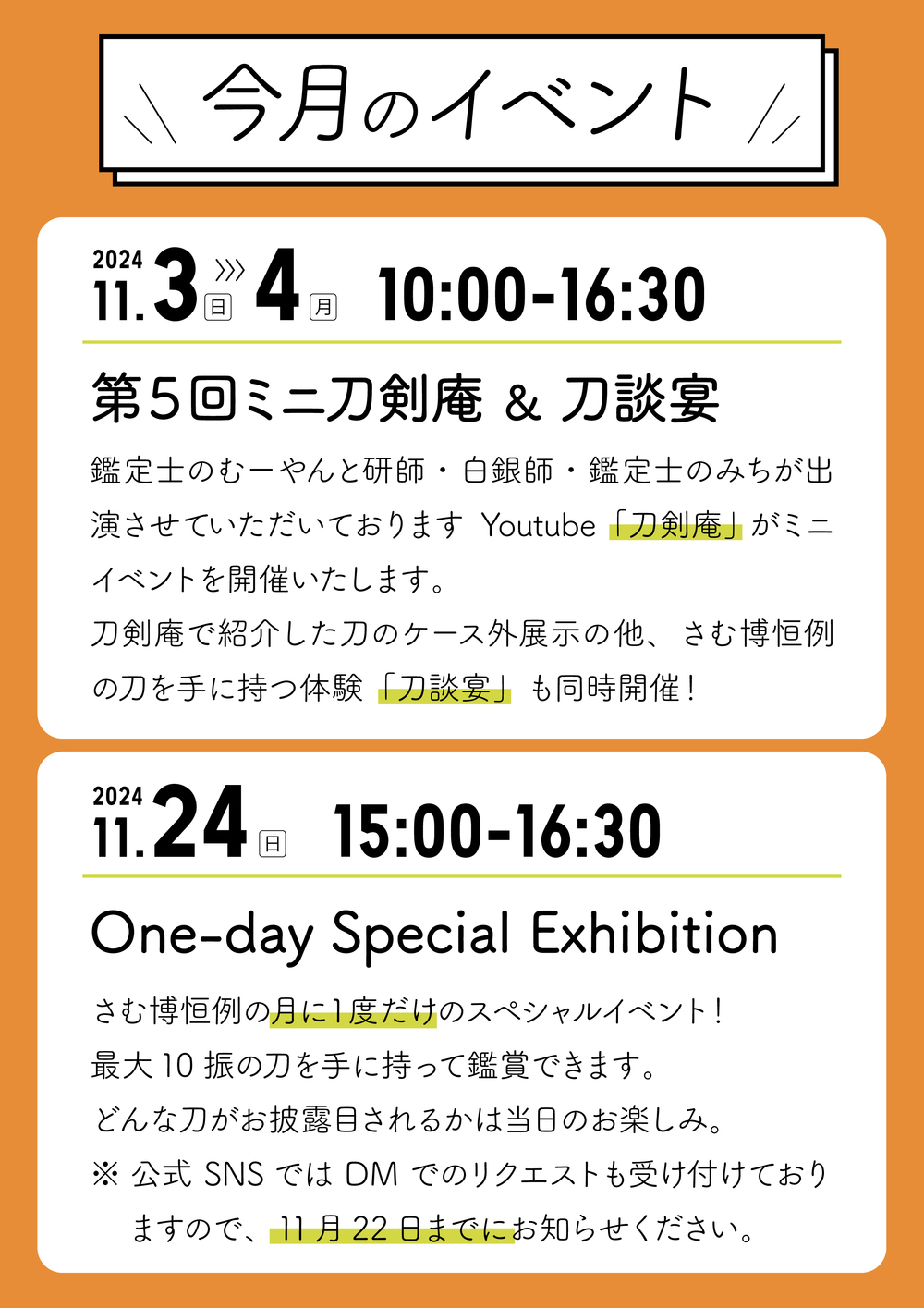

開場/開演情報・チケット販売期間

+他3の情報もみる

表示数を減らす

チケットの種類・料金帯

全-料金帯

0円 ~ 0円

-

ご利用可能支払方法

-

- 購入方法について

プログラム

日本刀5振りを鑑賞します。

鑑定士による特別講義を限定5名の少数で受講することができます。

出演者

鑑定士:むーやん

みどころ

講義に使用する鑑賞刀

■ 村正

相州正宗と並び史上最も有名な刀工で、正宗が天下の名刀(芸術品)なら、村正は天下の業物(実戦刀)とさえ言えます。

江戸時代以降は妖刀伝説の風評被害によって広く知れ渡った結果、江戸時代中期頃には村正の名を使用することが困難となり衰退してしまいました。

一方で幕末頃になると、倒幕の象徴として志士に愛用され、また一方では歌舞伎・浮世絵を始めとする創作物において村正が題材の傑作も生まれました。

■ 青江

開祖安次の子である守次を祖とする「守次一派」と、隣接地である万寿を基点とした則高を祖とする「妹尾一派」とに分かれると言われます。

守次一派からは、後鳥羽上皇御番鍛冶(天皇の命を受けて各月交替で作刀を担当する刀工)を務めた貞次・恒次・次家などの名匠を多数輩出しました。

平安時代から鎌倉時代中期の作は「古青江」、鎌倉時代中期から南北朝時代初期の作は「中青江」、南北朝時代末期以降の作は「末青江」と呼ばれます。

■ 国廣(堀川)

国広は、生まれは日向国(現在の宮崎県)、のちに山伏修行で諸国を放浪しながら作刀を続けた刀匠となります。

下野国(現在の栃木県)にある足利学校において作刀したとされる「山姥切国広」が代表作として大変有名です。

門人には出羽大掾国路や和泉守国貞、河内守国助などの名工がおり、堀川一派として大いに栄えました。

本作は、「おそらく造り」という特殊な形状をした体配であるところも見どころのひとつ。

地肌は堀川国広の特徴がしっかりと出た一振りです。

■ 綾小路

綾小路一派は、現在の京都府である山城国 四条綾小路で活躍した刀工集団です。

一派を代表する刀工である定利は、古雅な優美さで最上作の一人に数えられています。

綾小路定利と来国行の作風に酷似したものがあることから、この2人の間には何かしらの交流があったのでは?とも言われていますが、詳細は不明です。

また、綾小路定利の出生についても謎に包まれた部分が多く、今後の研究課題となる刀工であることが伺えます。

■ 泰龍斎宗寛

古くから師匠である固山宗次と共に、非常に良く切れる刀を作る刀工として人気がありました。

文政元年(1818年)に奥州白河に生まれ、嘉永元年(1848年)に下総国古河藩のお抱え鍛治となり活躍しました。

嘉永4年(1852年)頃に藩の命令によって江戸に上がり、当時備前伝の第一人者と言われた固山宗次に入門したと伝わります。

明治に入っても作刀していましたが、廃刀令以後の作品は見られず、明治16年(1883年)1月23日に65歳で没しました。

【下記に今回鑑賞する刀剣の紹介動画をまとめました。】

お問い合わせ先

その他のお問い合わせ先:お問合せ専用フォーム:https://t.co/52UxeDWiKV

応援コメント(0)