開場/開演情報・チケット販売期間

+他1の情報もみる

表示数を減らす

チケットの種類・料金帯

全-料金帯

0円 ~ 0円

-

ご利用可能支払方法

-

- 購入方法について

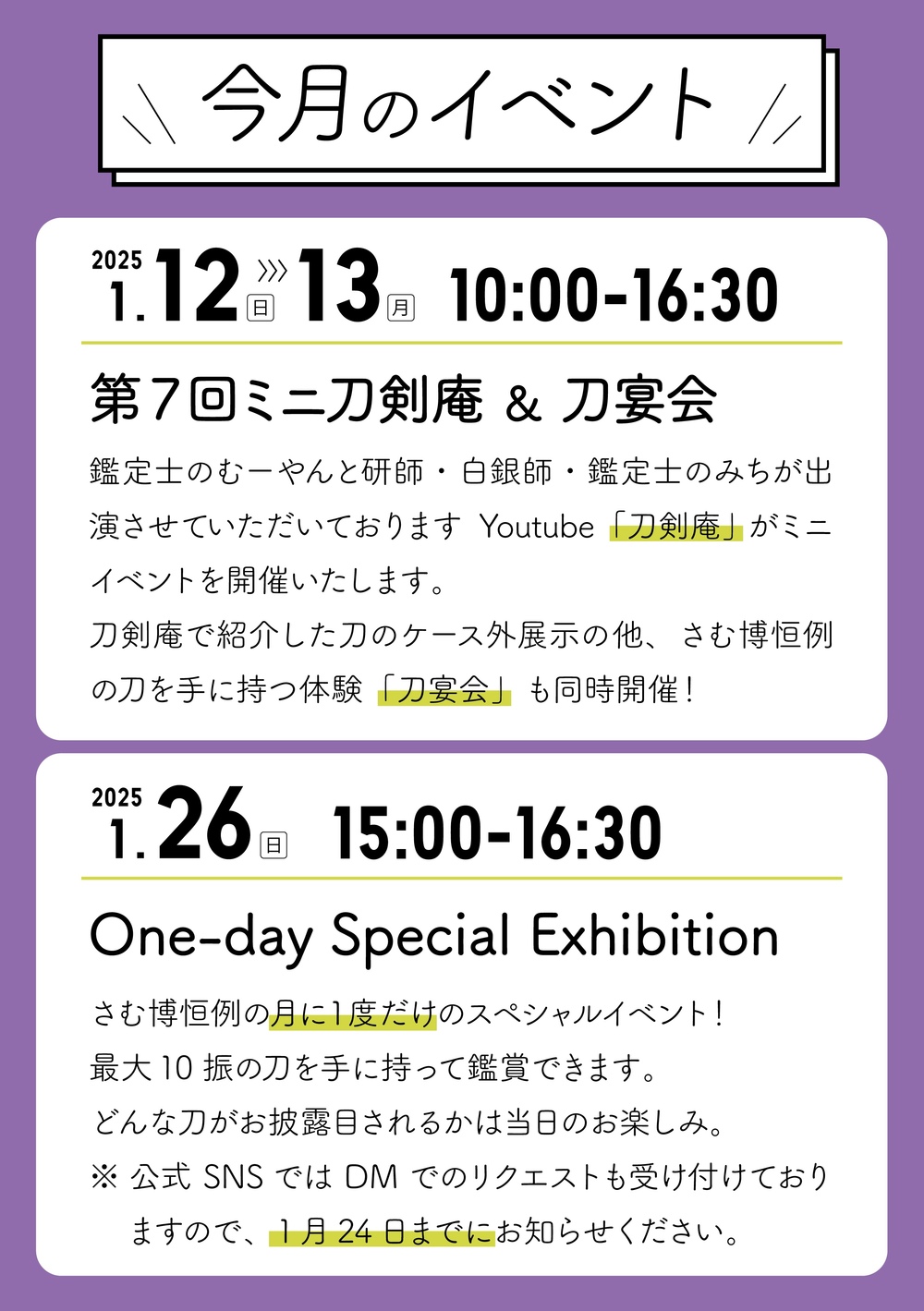

プログラム

youtube チャンネル「刀剣庵」の講師むーやんによる刀剣の講義です。

日本刀5振りを鑑賞します。

鑑定士のむーやんによる特別講義を限定5名の少数で受講することができます。

出演者

youtubeチャンネル 「刀剣庵」出演講師

鑑定士:むーやん

みどころ

講義に使用する鑑賞刀

■粟田口久国

紹介動画:https://youtu.be/wUM4kv4603s

久国は、粟田口派の祖である粟田口国家の次男で、後鳥羽上皇御番鍛冶の1人とされています。

粟田口は6兄弟ですが、久国はその中でも特に技術が優れている刀工として有名です。

作品数は比較的多いものの、本作のように在銘の太刀は極めて少ないので、貴重な一振りのご紹介となります。

精緻な地肌や変化に富んだ匂口をぜひご鑑賞ください!

■月山貞一(がっさん さだかず)

紹介動画:https://youtu.be/HQhG-hUMgAM

貞一は、天保7年(1836年)2月に現在の滋賀県である近江国で生まれました。

7歳になると現在の大阪である摂津国の刀匠・月山貞吉の養子となり、12歳から作刀の修行を始め、14〜15歳の頃から既に作刀していたと伝わります。

また非常に器用な人物であったとも伝わり、五ヶ伝すべての伝法での鍛刀が出来たことに加え、彫刻の名人としても著名です。

また、明治39年には帝室技芸員(現在では人間国宝に相当)に任命される栄誉に輝き、大正8年に84歳の生涯を閉じました。

■保昌

紹介動画:https://youtu.be/bxuQAFeQ3WE

大和五派に属する「保昌一派」

大和国(現在の奈良県)の有力寺社に属した鍛治集団と言われるが、どこに属していたのかは現在も不明。

本作の見どころは、ビックリするくらいに美しい柾目肌!

研ぎ師目線のカメラでは捉えることが出来ないくらい細かい柾目肌でしたが、詳細説明の際には拡大してその様子を伝えております。

手作り(当たり前ですが…)でここまで細かい柾目肌を出せるという技術が鎌倉時代に存在したとは…

本当に美しい柾目肌ですので、ぜひご鑑賞くださいね!

■尻懸

紹介動画:https://youtu.be/ajrap8RCFqg

尻懸の開祖は則弘とされますが、その作品はほとんどないため、事実上の開祖は則長と言われています。

大和五派のひとつである尻懸は、東大寺や興福寺などの有力寺院に所属して活動をしました。

尻懸の名の由来は、神社の祭礼で巡行する神輿が休息のために懸ける石の台である尻懸石(腰掛石)のことであると言われ、尻懸石があった場所に鍛冶場があったためとされます。

鍛冶場の場所については諸説あり、東大寺境内の北側とも、興福寺の支配を受けた大和神社一帯に属した奈良市の南の天理市岸田町とも言われていますが、正確なことはわかっていないようです。

尻懸を含む大和五派が栄えた理由は、武装して戦う僧侶集団である大寺院の僧兵たちに武器を調達するという使命があったためと伝わります。

■関孫六

紹介動画:https://youtu.be/DNJuHVwE5zI

刀剣の世界ではとても有名な刀工で、平成期までに27代が続いています。

本作は2代兼元に相当し、「関の孫六」のニックネームでよく知られています。

通常、孫六と言った場合には2代目を指すことがほとんどですが、歴代の当主は代々これを称しました。

2代目を指すようになった理由は、彼の作った刀があまりにもよく斬れたこと、また幕末の試刀家・山田浅右衛門によって「最上大業物」に選ばれたことに起因しています。

孫六の由来は、祖父・三阿弥兼則の「孫」にあたり、さらに父は「六郎左衛門」と名乗ったことから「孫六」と称したと伝わります。

そんな孫六ですが、その生涯や生没年などはほとんど分かっていないという、何ともミステリアスな刀工でもあります。

お問い合わせ先

その他のお問い合わせ先:お問合せ専用フォーム:https://t.co/52UxeDWiKV

応援コメント(0)