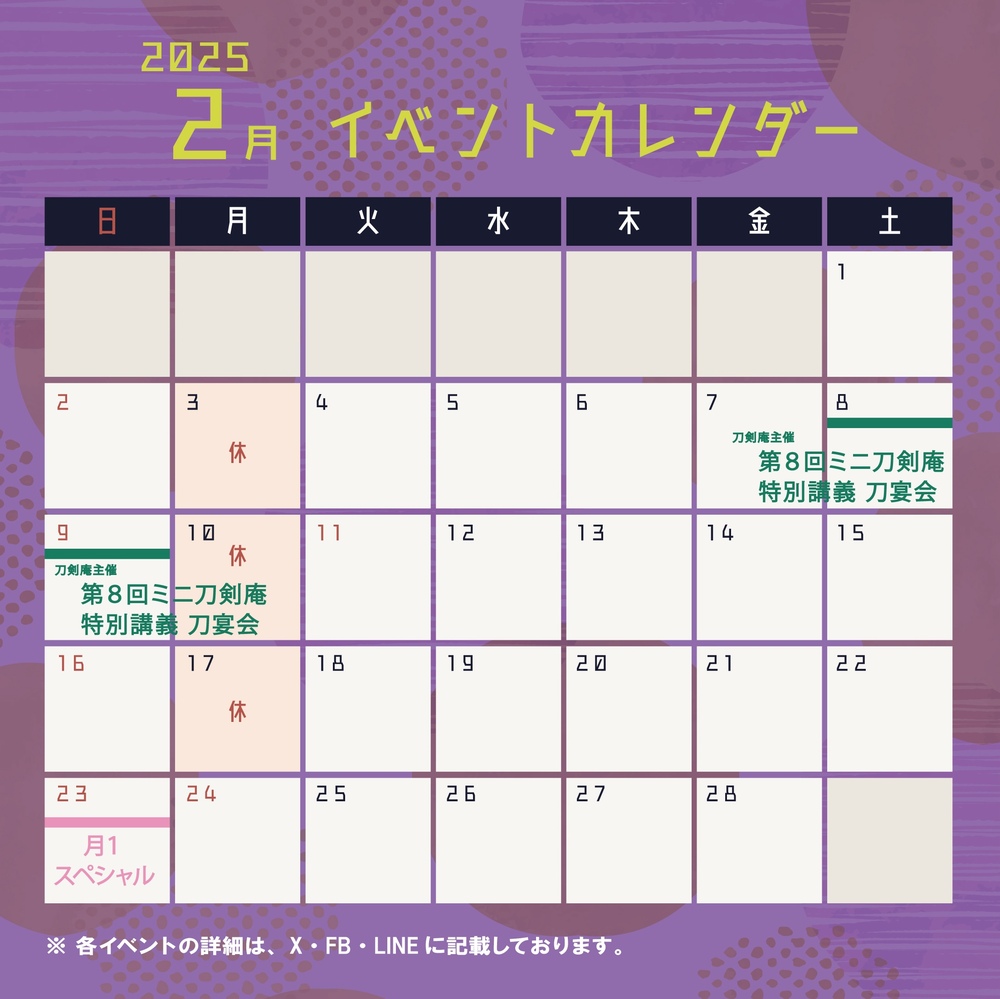

開場/開演情報・チケット販売期間

+他1の情報もみる

表示数を減らす

チケットの種類・料金帯

全-料金帯

0円 ~ 0円

-

ご利用可能支払方法

-

- 購入方法について

プログラム

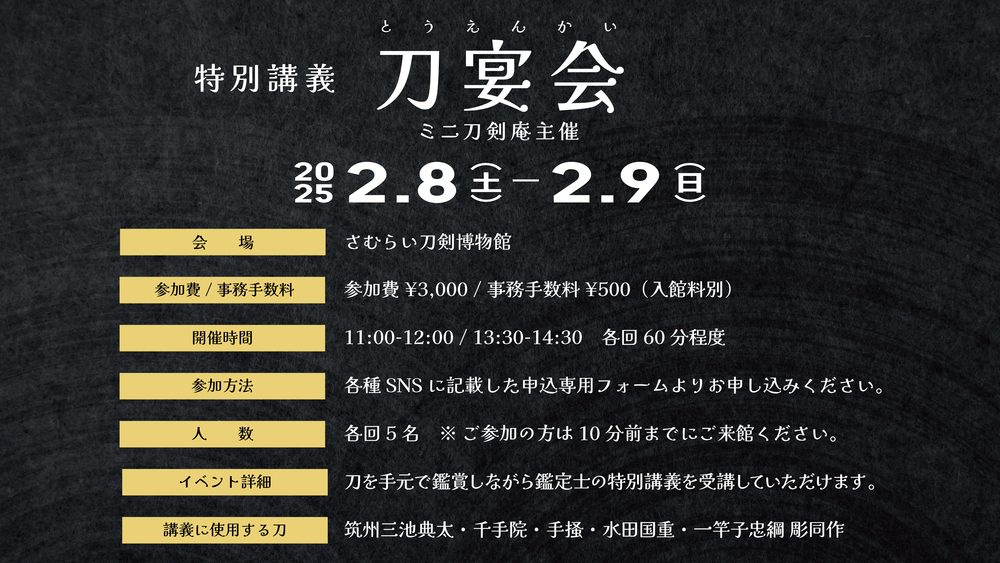

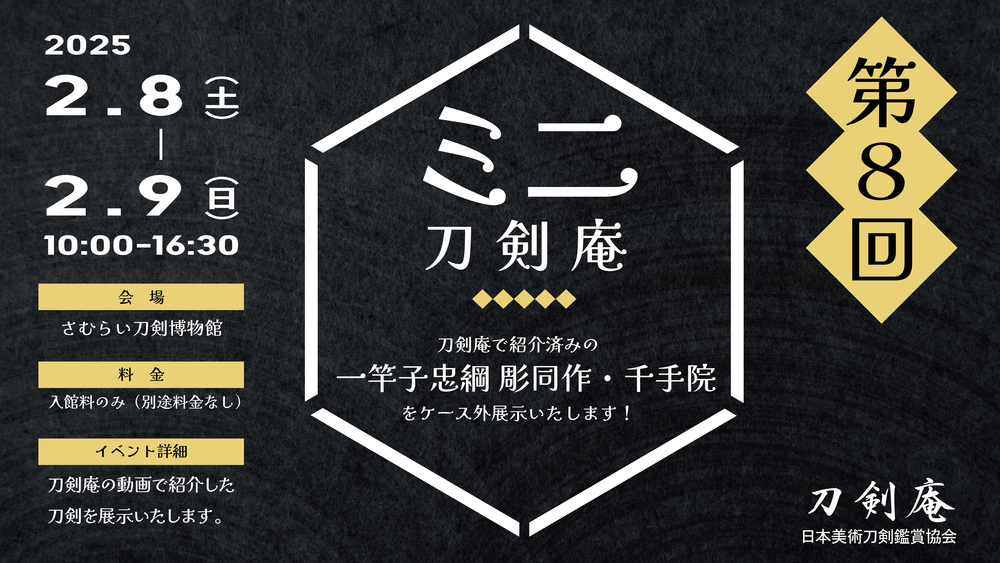

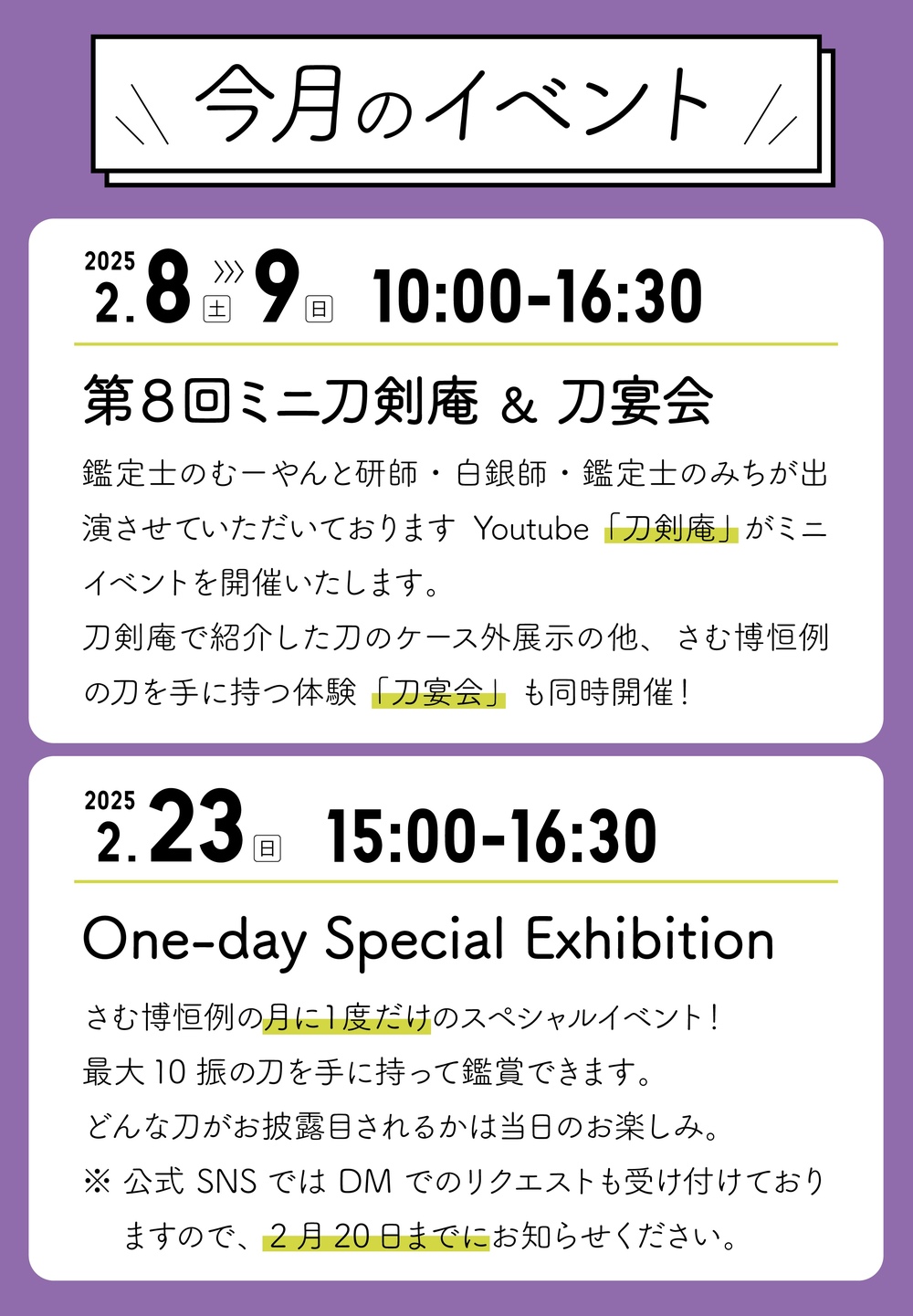

youtube チャンネル「刀剣庵」の講師むーやんによる刀剣の講義です。

日本刀5振りを鑑賞します。

鑑定士のむーやんによる特別講義を限定5名の少数で受講することができます。

出演者

youtubeチャンネル 「刀剣庵」出演講師

鑑定士:むーやん

みどころ

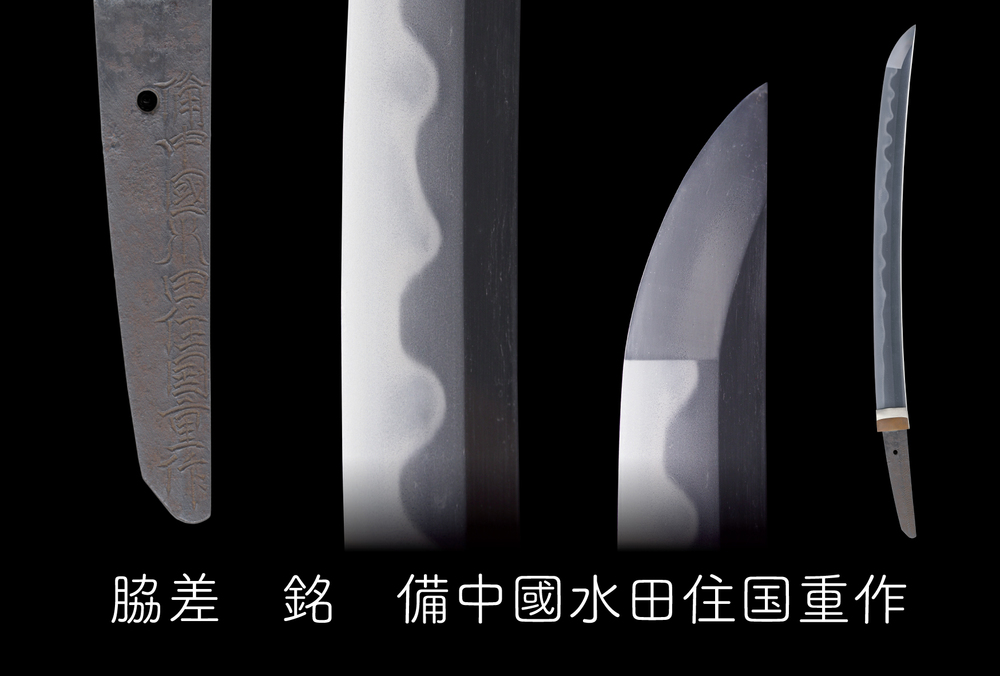

講義に使用する鑑賞刀

■一竿子忠綱 彫同作

紹介動画:https://youtu.be/NxNI-WrJsCg

本作は、父である初代忠綱と同じく近江守を受領した名匠2代忠綱の作となります。

初代忠綱は、鎌倉時代の刀工である京都の粟田口国綱の末裔の家に同居していた縁で、以後粟田口を名乗ったといわれます。

2代忠綱は「一竿子」と号し、津田助広や井上真改と共に『大阪新刀の三傑』、つまり『大阪新刀のトップ3』と称されます。

彫物の名工としても大変名高く、「彫のない一竿子は買うな」と言われるほどです。

銘にある「彫同作」とは、本作に彫られた龍の彫り物を指します。

こんな江戸時代のスーパースター「一竿子忠綱」ですが、その生没年や行動などについてはよく分かっていない、ミステリアスな刀匠のひとりでもあります。

■千住院

紹介動画:https://youtu.be/gXOD13vhO9M

千手院派の刀鍛冶達は、東大寺に従属した、寺院で事務的な仕事や儀式の補助を行う僧侶であり、もっぱら東大寺の僧兵達のために鍛刀を行なっていたと伝わります。

若草山の麓の千手谷で作刀していましたが、同地に千手観音を本尊とする千手院堂が所在していたため、それがそのまま一派の名前となりました。

大和五派の中では発祥が最も古く、平安時代後期あるいはそれよも前から作刀していたと伝わりますが、本作は鎌倉時代後期〜南北朝時代前期の作と目されます。

千住院を含む大和五派が栄えた理由は、武装して戦う僧侶集団である大寺院の僧兵たちに武器を調達するという使命があったためと伝わります。

■水田国重

紹介動画:https://youtu.be/h0-gjW347Po

水田一派は青江為次の末裔を称し、戦国時代頃より活躍し、新刀期に入って多くの刀工を抱えて活躍した一派です。

江戸時代中期頃に活躍した「お源国重」は女性刀工として名を残していますが、彼女もこの一派の1人です。

新刀期の作の中でも特に優れたものは「こなし研ぎ」といって敢えて刀身を研ぎ減らして古刀のように見せ、銘を消されて相州正宗や郷義弘などにされてしまったという、悲しい運命を辿った刀剣も存在します。

このことから、水田一派の技量がズバ抜けていたことが伺えます。

本作は、水田らしい迫力のある「沸」が最大の見どころとなります。

■手掻

紹介動画:https://youtu.be/TFwDPPheHFQ

大和五派に属する「手掻一派」

大和国(現在の奈良県)の東大寺に属した鍛治集団で、手掻という名前は東大寺転害門(てがいもん)に由来するという。

本作の見どころは、柾目肌に大肌が交じった地肌の様子です。

■筑州三池典太

紹介動画:https://youtu.be/VJvkc_Vm03g

初代は平安時代末期に活躍し、典太と称しました。

現在の福岡県大牟田市あった三池郡に住んでいたため、三池典太、三池典太光世とも呼ばれています。

光世という銘は、平安時代末期から室町時代中期にかけて三池派の刀工に受け継がれました。

現存する作刀が非常に少なく、初代在銘の太刀は天下五剣のひとつである国宝「大典太光世」たった1振りしかありません。

大典太光世は前田家に伝わる日本刀ですが、とある姫の病を治した逸話や保管してあった蔵周辺には鳥が1匹たりとも近寄らなかったという伝説などが残されており、強烈な霊力を宿した日本刀として現代まで語り継がれています。

この逸話や伝説から、三池派の作刀と聞くと「とてもミステリアスな刀」といったイメージが湧くのですが、いかがでしょうか?

本作は初代ではなく後代の作となりますが、折返銘の残る非常に珍しい三池典太となります。

お問い合わせ先

その他のお問い合わせ先:お問合せ専用フォーム:https://t.co/52UxeDWiKV

応援コメント(1)