開場/開演情報・チケット販売期間

+他1の情報もみる

表示数を減らす

チケットの種類・料金帯

全-料金帯

0円 ~ 0円

-

ご利用可能支払方法

-

- 購入方法について

プログラム

youtube チャンネル「刀剣庵」の講師むーやんによる刀剣の講義です。

日本刀5振りを鑑賞します。

鑑定士のむーやんによる特別講義を限定5名の少数で受講することができます。

出演者

youtubeチャンネル 「刀剣庵」出演講師

鑑定士:むーやん

みどころ

【講義に使用する鑑賞刀】

■会津兼定(11代)

紹介動画:https://youtu.be/uO-8uiBjQiU?si=PxTq4olpEshgkJak

11代の開祖は、室町時代後期に美濃国(岐阜県)で活躍した2代(之定)および3代(疋定)に続く4代兼定であり、この4代兼定が会津(福島県)に移住して以降11代まで続きました。

文久3年(1863年)12月に朝廷より【和泉守】を拝領するまでは、前銘である「兼元」として作刀を行なっていました。

また、11代は猪苗代湖周辺の砂鉄を集めて刀を作っていた期間があるそうです。

このためか、新々刀特有のギラつきのある地肌というよりも、古刀のような柔らかみのある地肌に見えるといった特徴があります。

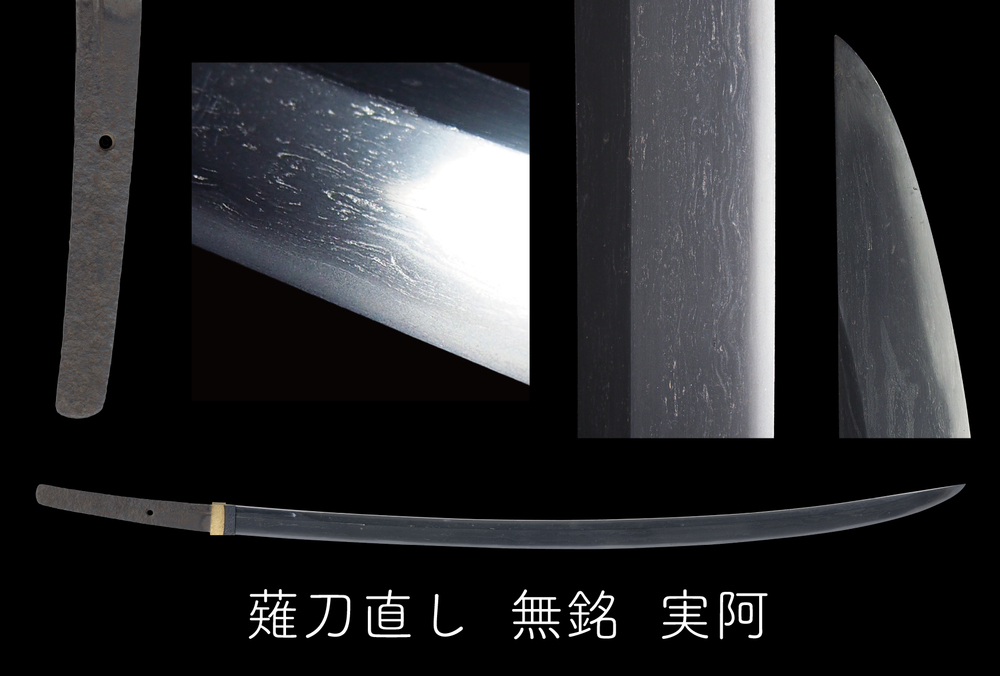

■実阿

紹介動画:https://youtu.be/2rbM_N01sfs

鎌倉時代後期〜南北朝時代前期頃に、現在の福岡県である筑前国で活躍した刀工で、以前ご紹介した左文字の父、西蓮の子と伝わります。

大和伝を主体とした作風のため、父にあたる西蓮の作風と似ていますが、子にあたる左文字とは作風が異なるのが特徴のひとつです。

■西蓮

紹介動画:https://youtu.be/gUg_W0Ez9mo?si=G9ONa4QqnwIOU54W

鎌倉時代後期頃に現在の福岡県である筑前国で活動した刀工で、俗名を「国吉」、入道して西蓮を称しました。

左文字の祖父と伝わり、最初の蒙古襲来のあと、九州北部の防衛力強化のために設置された博多談議所に属して作刀にあたりました。

大和伝を主体とした作風のため、孫にあたる左文字とは作風が異なるのが特徴のひとつです。

■左文字

紹介動画:https://youtu.be/-3cR6LvLAPc?si=w5AEupm3I3RJW_Rf

「正宗 十哲(まさむね じってつ)」のひとり。

国宝である”#江雪左文字”が有名ですね!

ご紹介しております「左」の地肌にはグルグルとした渦巻肌が現れており、とても特徴的。

また切先は大きく、身幅は広い、重ねは薄めといった「左」の特徴が盛り沢山っ!

ぜひご鑑賞くださいね!

■兼㝎・村正(合作刀)

紹介動画:https://youtu.be/3RWpoZWmmas?si=5jA79kli9cBWRJHZ

本作は、以前ご紹介した村正と、まだご紹介していない二代兼㝎(兼定)の合作刀となります。

二代兼㝎は「歌仙兼㝎」の作刀者として有名な刀工となります。

「定」の字が特徴的で、うかんむりに「之(の)」と書くため、「之定(のさだ)」とも呼ばれています。

兼㝎は現在の岐阜県である美濃国で、村正は現在の三重県である伊勢国で活躍した刀工です。

本作は「兼㝎が村正の元へ修行のために訪れて作刀したもの」となります。

お問い合わせ先

お問い合わせフォームURL:https://t.co/52UxeDWiKV

応援コメント(0)