開場/開演情報・チケット販売期間

+他1の情報もみる

表示数を減らす

チケットの種類・料金帯

全-料金帯

0円 ~ 0円

-

ご利用可能支払方法

-

- 購入方法について

プログラム

youtube チャンネル「刀剣庵」の講師むーやんによる刀剣の講義です。

日本刀5振りを鑑賞します。

鑑定士のむーやんによる特別講義を限定5名の少数で受講することができます。

出演者

youtubeチャンネル 「刀剣庵」出演講師

鑑定士:むーやん

みどころ

【講義に使用する鑑賞刀】

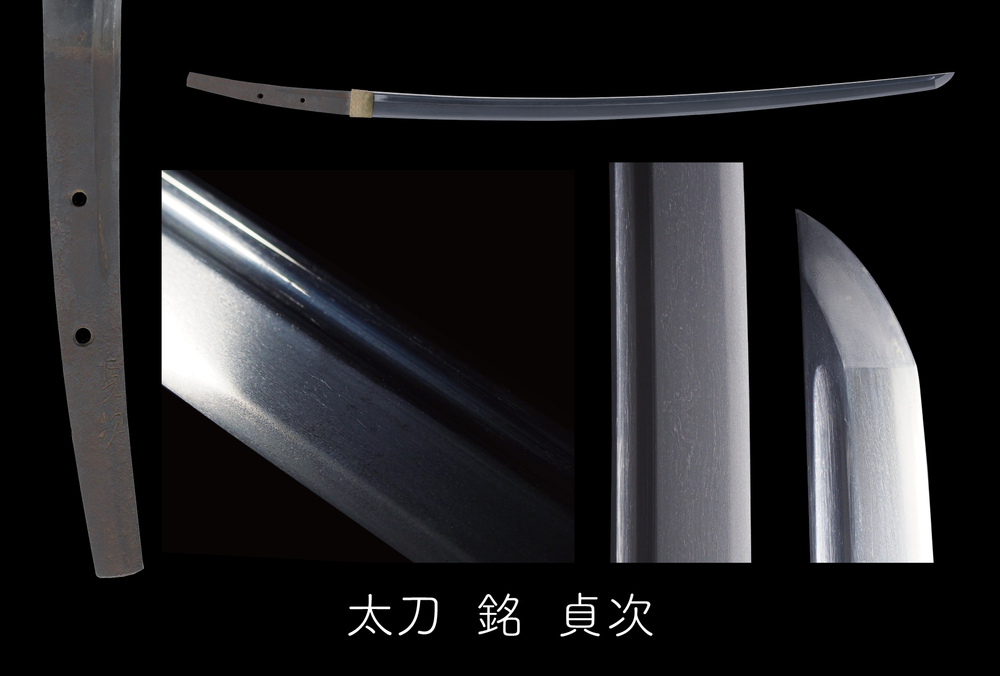

■貞次(中青江)

紹介動画:https://youtu.be/johHi50QZVY

平安時代末期に備中国青江で興った青江派は、南北朝時代に到るまで作品が残っています。

このうち鎌倉時代中期から南北朝時代初期の作は「中青江」と呼ばれており、本作貞次は、以前ご紹介した古青江と同様、中青江を代表する刀工としても大変有名です。

■貞次(古青江)

紹介動画:https://youtu.be/gfep6vxrTL8

平安時代末期に備中国青江で興った青江派は、南北朝時代に到るまで作品が残っています。

このうち鎌倉時代中期頃までのものは「古青江」と呼ばれており、本作貞次は、古青江を代表する刀工として大変有名です。

また、後鳥羽上皇が全国の刀鍛冶を京都に集めて月替わりで鍛刀をさせた際、召し出されたとも伝わることから、貞次の作刀技術が極めて高かったことが伺えます。

■良西

紹介動画:https://youtu.be/idCDG7L6U2Y?feature=shared

良西は、左文字一派の開祖と伝わり、一派の中では最も古い刀工となります。

鎌倉時代後期頃に豊後国の英彦山で修験僧として修行し、その後現在の福岡県である筑前博多の「光明山善導寺」の門徒となり、「良西」と称した「修験僧鍛冶」と伝わります。

良西の子とされる「入西」は、良西と同人とする説もあり、詳細は不明です。

大和伝を主体とした作風のため、子や孫にあたる西蓮や実阿の作風と似ていますが、ひ孫にあたる左文字とは作風が異なるのが特徴のひとつです。

■西蓮

紹介動画:https://youtu.be/gUg_W0Ez9mo?feature=shared

鎌倉時代後期頃に現在の福岡県である筑前国で活動した刀工で、俗名を「国吉」、入道して西蓮を称しました。

左文字の祖父と伝わり、最初の蒙古襲来のあと、九州北部の防衛力強化のために設置された博多談議所に属して作刀にあたりました。

大和伝を主体とした作風のため、孫にあたる左文字とは作風が異なるのが特徴のひとつです。

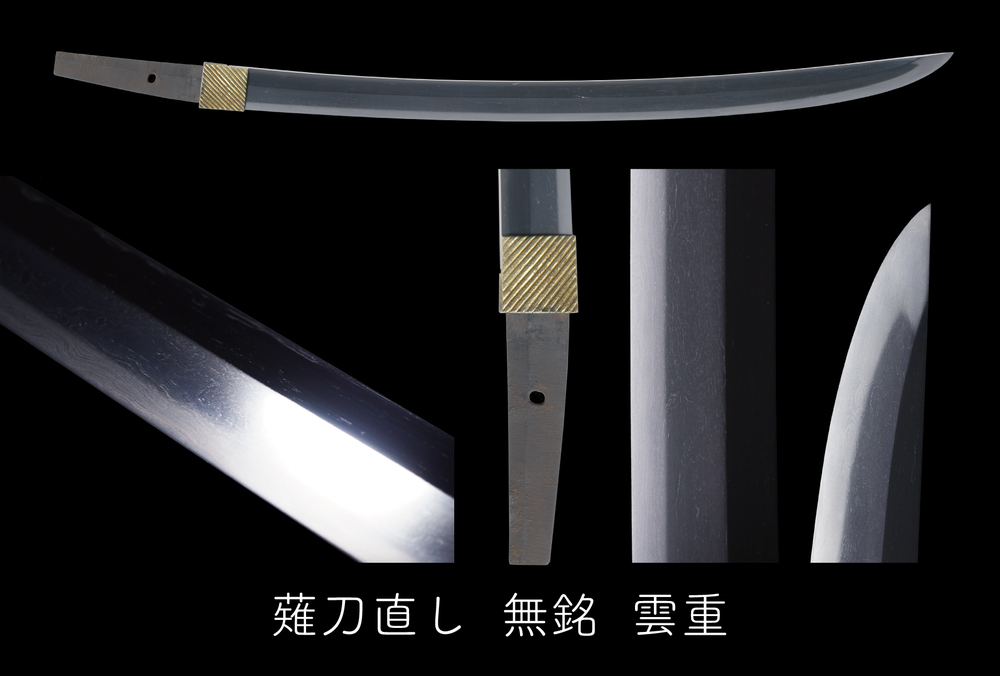

■雲重

紹介動画:https://youtu.be/ULEMCPo3PIY?feature=shared

雲重は、初代で祖父にあたる雲生の子である2代雲生の子、あるいは初代雲生の子で2代雲生の兄弟にあたる雲次の子とされていますが、正確なことはわかっていません。

作風としては雲生や雲次を継承しており、いわゆる長船派に代表されるような備前物の作風とはならず、来派や青江派に似た、山城伝を取り入れた備前物となるのが最大の特徴です。

この刀工家系は「雲」の一文字を用いることから、雲類とも呼ばれています。

雲類を愛用した武将としては、武田信玄の父である武田信虎や上杉謙信などが挙げられます。

お問い合わせ先

お問い合わせフォームURL:https://t.co/52UxeDWiKV

応援コメント(0)