開場/開演情報・チケット販売期間

+他1の情報もみる

表示数を減らす

チケットの種類・料金帯

全-料金帯

0円 ~ 0円

- ご利用には会員登録/ログインが必要です。

-

ご利用可能支払方法

-

- 購入方法について

プログラム

追加販売を開始しました。

チケット購入時に開催日を2024年1月に変更してください。

【初 日】2024年1月16日~23日

【二日目】2024年1月17日~24日

※追加販売では通し券の販売はございません。ご了承ください。

===

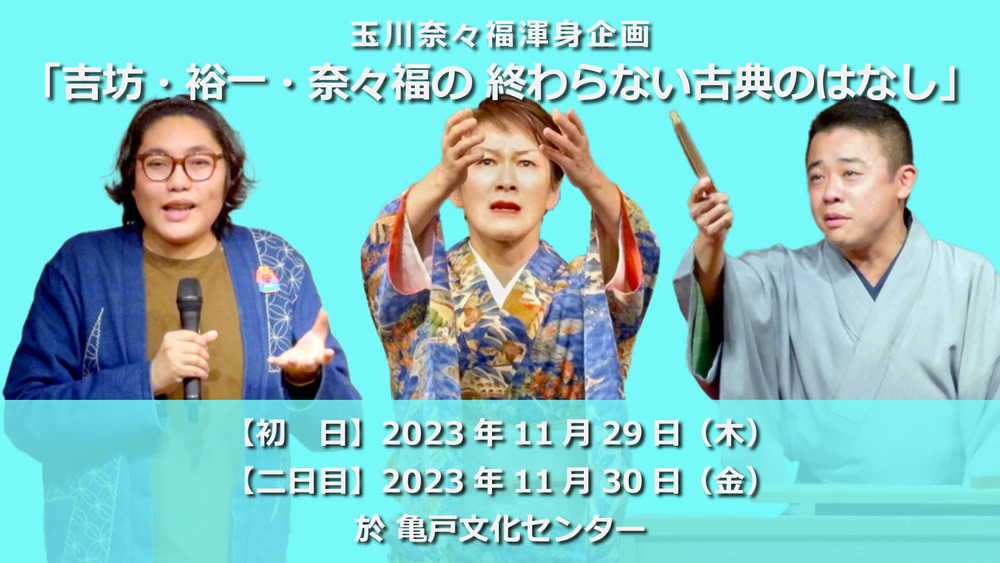

【初日】2023年11月29日(水)<配信開始 12月29日、追加販売 2024年1月16日~23日>

講師:桂吉坊「ぼくらのご先祖のハナシ」

話芸に音あり言葉あり。落語や浪曲、講談、歌舞伎に文楽、能狂言…そのまた向こうに雅楽や舞楽。人はもちろん、神仏の魂をふるわせ、多彩に重なり合うこの国の芸能の「ご先祖」をたどります。

鼎談:桂吉坊 木ノ下裕一 玉川奈々福

浪曲 玉川奈々福「珠取海女」(木ノ下裕一・作 曲師:広沢美舟)

【二日目】2023月11月30日(木)<配信開始 12月30日、追加販売 2024年1月17日~24日>

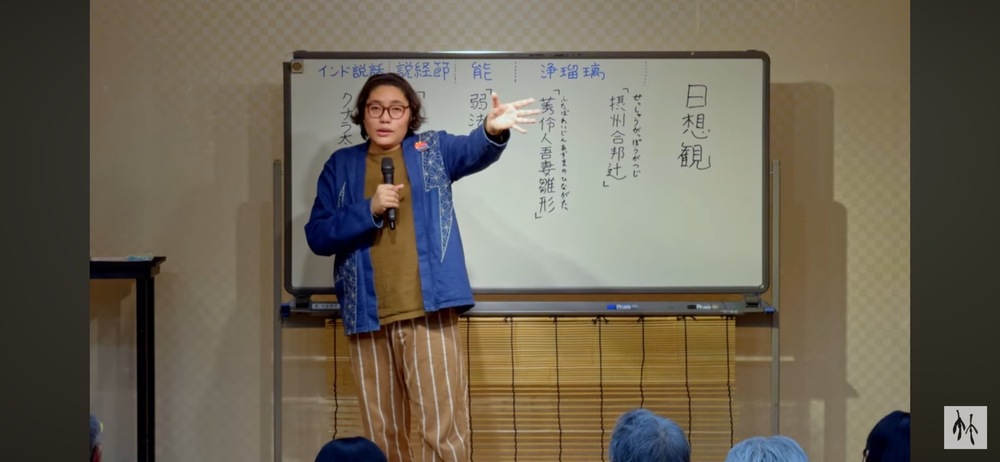

講師:木ノ下裕一「俊徳丸伝説――能、説経節、義太夫そして落語に至る」

説経節の「俊徳丸」、能の「弱法師」、義太夫の「摂州合邦辻」そして落語の「弱法師」。その発展と展開について考察することで、それぞれの芸能の特性が見えてくる……?

鼎談:木ノ下裕一 桂吉坊 玉川奈々福

落語 桂吉坊「弱法師」(お囃子:恩田えり 三遊亭まんと)

出演者

桂吉坊

木ノ下裕一

玉川奈々福

広沢美舟

(お囃子)

恩田えり

三遊亭まんと

みどころ

日本は伝統芸能の数がとても多いです。

それらは、どういうものかといえば、歌舞伎のように視覚的にも素晴らしい芸能もありますが、多くは、耳で聞くことを主とした芸。中でも物語を聞く、語り芸が多いのも、日本の伝統芸能の特徴と思われます。

能は中世から続く語り物。義太夫をはじめとする浄瑠璃は近世、落語や講談や浪曲は近・現代。それぞれの時代の日本語を、現代の日本人が、それぞれエンターテイメントとして楽しめる状況にある……これって実はすごいことじゃないかと思います。

それらが、現在にいたるまで融合もせず、別々に継承されているのも不思議。

日本の伝統芸能は、文学との関わりがとても強く、それを下敷きにした伝統芸能が多いです。

古くは「古今和歌集」「伊勢物語」、それらを「源氏物語」が取り込み、「源氏物語」や「平家物語」が能に取り込まれ、それを後続の芸能がさらに下敷きにしたり、パロディにしたりして展開していくという……。

「文学と芸能の本歌取りによる発展性」が、特徴的で、とても面白いところだと思っています。

実は、本歌取りをしてそれをどう展開したか、というところに、その芸能の「キモ」がある気がするんです。

そういう観点から、伝統芸能を横断して、見渡す試みをしてみたいと思います。

講師は、伝統芸能に超絶詳しい、私が尊敬するお二人。

上方落語の桂吉坊さんと、木ノ下歌舞伎主宰の木ノ下裕一さん。

第一夜は、桂吉坊さんの講義で「日本の芸能ことはじめ」について。そして三人で鼎談、最後に、木ノ下裕一作の新作浪曲、お能の「海士」を下敷きにした「珠取海女」、奈々福のネタおろしの高座です。

第二夜は、木ノ下さんを講師に、「高安長者伝説」から起こった説経節の「俊徳丸」それがお能の「弱法師」になり、文楽の「摂州合邦辻」に展開し、落語の「弱法師」になるという、その発展と展開について。そして鼎談、最後に吉坊さんの落語「弱法師」を聞いていただきます。

玉川奈々福

動画

お問い合わせ先

その他のお問い合わせ先:主催:ななふく本舗

tamamiho55@yahoo.co.jp

応援コメント(19)